1974年11月30日、WBAが新設していたライトフライ級の日本ランキングが、JBCから初めて発表された。1位島袋武信(東洋)、2位渡辺功(熊谷)、3位天龍数典(東洋)という順番で、翌年3月2日に東京・後楽園ホールで初代王者を決める決定戦が行われる事になり、1位島袋選手と2位渡辺選手の対戦が打診された。

しかし、日大を経てプロ入りした島袋選手は6連勝(1分含)の後、高田次郎(横浜協栄)選手も持つ日本フライ級王座に挑戦し敗れて以来、4連敗と調子を落としていた事から、東洋ジムの小島正一会長は、島袋選手の代わりに天竜選手の出場を決断する。

天竜選手は1972年7月にプロデビュー。瞬く間に4連勝(2KO)を飾ったが、その後は2敗1分と勝てず、身長145センチ(実際には140センチといわれる)、計量の時は小島会長の発案で3キロの重りをしのばしていたという体力的ハンデを痛感。一度は引退を決意するが、小島会長の説得により約1年のブランクを経てリング復帰。以来、5勝(4KO)2分と頭角を現して来ていた。

「フライ級でも軽すぎて、これまでハンデを感じて戦ってきたが、やっと自分にピッタリのクラスが出来た」。

1975年3月2日、東京・後楽園ホール。この日はダブルタイトルマッチで、フラッシャー石橋(石橋)選手の返上で空位となっていた日本ミドル級王座決定戦も行なわれ、キャリアわずか6戦目の工藤政志(熊谷)選手が、尾崎信義(青木)選手を小差で振り切り新王者となった。

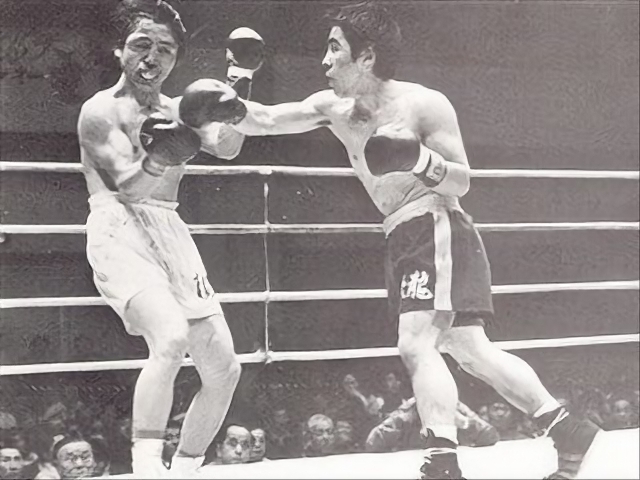

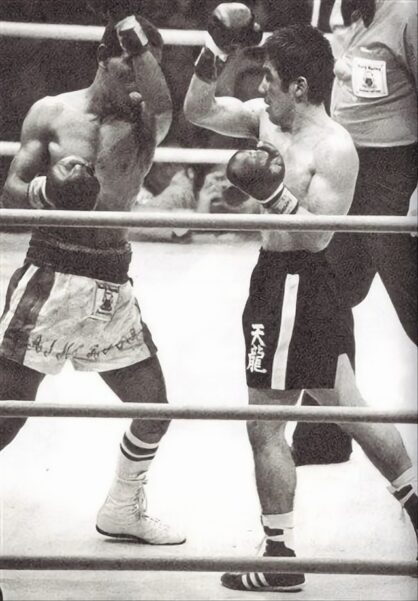

メインイベントの天龍選手と渡辺選手によ初代日本ライトフライ級王座決定戦は、「チャンピオンが多すぎては価値が低下するのも当然」という厳しい声が聞こえる中で、試合開始のゴングを聞く。9勝(6KO)2敗2分の天龍選手は初の10回戦ながら、3連続KOと上昇中。一方の渡辺選手は、11勝(3KO)4敗2分。8回戦に上がってからは、体力の壁に泣かされ2敗2分と勝ち星から遠ざかっている。果たして、このクラスの王者がファンに受け入れられるのか。そんな心配の中、試合は始まる。予想はやや渡辺選手有利。

天龍選手はこの試合の計量でもジャンパーを着こんだまま秤に乗っているが、体力的ハンデは感じることなく序盤から猛烈に打って行く。これは渡辺選手も同様で、足を使い鋭い左リードから右ストレートで応戦。左右フックの連打で押し込む天龍選手が優位のまま試合は進むが、渡辺選手のジャブで天龍選手の右目は大きく腫れあがっていた。第6ラウンドを終了後、リングサイドクラブから敢闘賞が贈られた。

7回、渡辺選手の右フックがカウンターでヒット。ここぞとばかりに渡辺選手が怒涛の連打で攻め込むと、天龍選手はロープダウン。ゴングに救われた。8回、天龍選手は反撃の猛ラッシュ。渡辺選手は何度もグラつきながらも踏ん張り譲らない。この回終了後、リングサイドクラブから2度目の敢闘賞が贈られた。試合はダブル敢闘賞の大激戦となった。

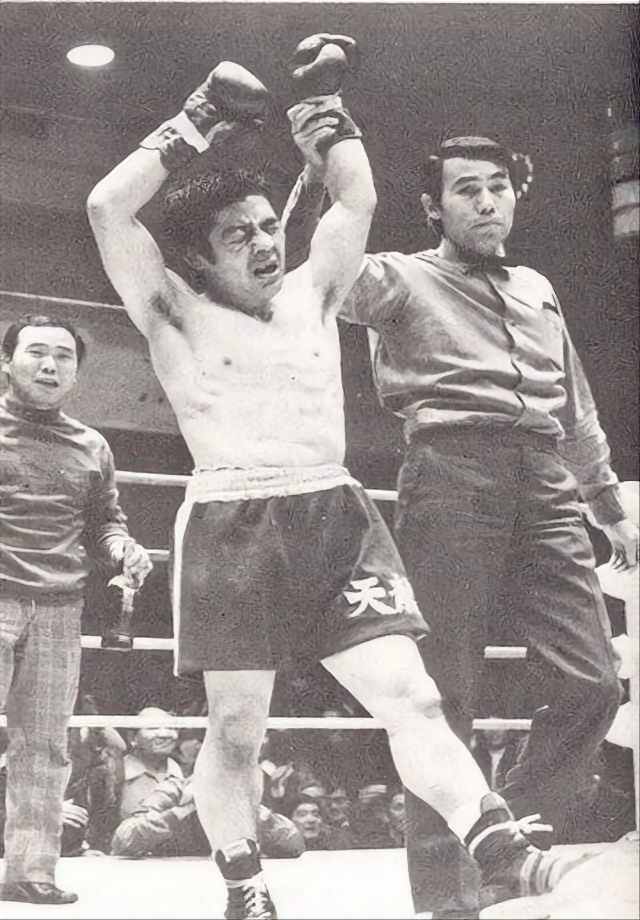

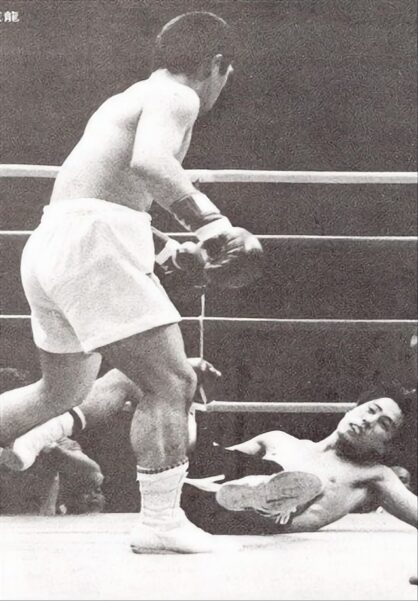

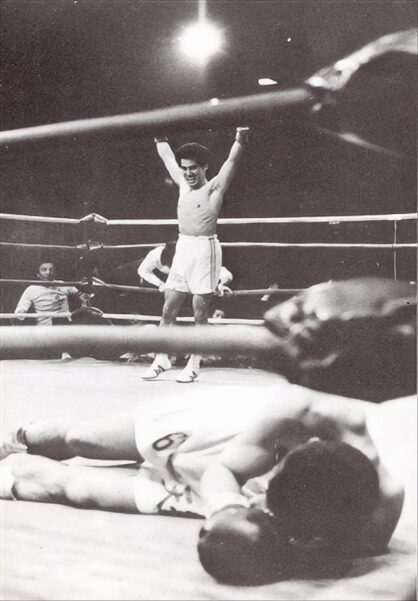

両者顔面を大きく腫らしての打撃戦は天龍選手がリードを保ったまま最終ラウンドに突入。打ち合いの最中、渡辺選手の右フックが決まり、天龍選手はまたもやダウン。しかし、立ち上がると再び打ち合いを挑み試合終了ゴングを聞いた。公式スコアは46-44、46-44、46-45。僅小差で天龍選手が勝ち、初代日本ライトフライ級王者となった。

観衆を熱狂の渦に巻き込んだ大激戦にリングサイドのコミッション役員もほっと胸をなでおろし、満足の表情。これで、JBCの推薦により天龍選手の世界ランキング入りが確実となった。

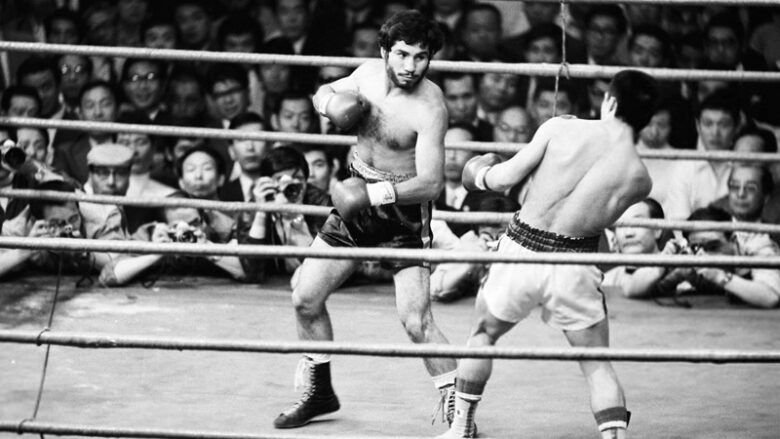

そしてすぐに世界へのチャンスはやって来た。1975年5月17日(日本時間18日)、パナマ・シティ。王座獲得第1戦でパナマへ飛んだ天龍選手は、ハイメ・リオス(パナマ)とWBA世界ライトフライ級王座決定戦への出場権を賭けて戦うが、4回に連打をまとめられ手が出なくなったところで突然のストップ負け。何もしないままの悔いが残る敗北だった。リオスは初代WBA王者に輝く。

2度の日本タイトル防衛に成功した天龍選手に世界初挑戦のチャンスが訪れたのは1976年1月3日。地元鹿児島で世界王者となっていたリオスの初防衛戦相手に選ばれた天龍選手は、勇躍リオスに挑んだが、”シュギート”・リオスは、速いフットワークと上体の動きで天龍選手を幻惑。公式スコアは74-65、71-68リオスと、72-69天龍選手のスプリットだったが、天龍選手の勝ちとした日本人ジャッジのスコアには、地元ファンからも失笑が聞かれた。

リオスに敗れた天龍選手は日本王座防衛に専念。8度防衛し安定王者となった1977年4月、後のWBC王者金性俊(韓国)に10回判定勝ち。再び世界への野心がもたげるが、ライトフライ級での世界挑戦のチャンスはやってきそうもない。天龍陣営はフライ級の中島成雄(ヨネクラ)選手との対戦を決め、フライ級の世界ランク入りを狙った。

1977年8月23日、50キロにも満たないウェイトで中島選手と戦った天竜選手は、あっけなく3回KO負け。やはり、フライ級は重かった。再出発を余儀なくされた天龍選手は日本王座防衛記録を伸ばしていくが、1978年3月25日、韓国・ソウルで東洋王者となっていた金のタイトルに挑んだ再戦で3回KO負け。

ショッキングなKO負けだったが驚くことに天龍選手は1ヶ月とおかず再起。4月20日、吉山修(大鵬)選手を10回判定で破り日本タイトル11度目の防衛に再起。その後、V14まで記録を伸ばした天龍選手は、1979年8月、15度目の防衛戦で若手バリバリの無敗ホープ、伊波政春(カワイ)選手の挑戦を受け10回逆転KOで撃破。続く16度目の防衛戦では、後のWBC王者友利正(三迫)選手からダウンを奪い快勝。V16を達成する。

「具志堅君、俺から逃げるな!」

十分にキャリアを積んだ今、もう一度世界に挑戦したい。その思いが、若手ホープ撃退の最大要因だった。そして、ようやく念願の世界挑戦が内定する。東洋ジムは閉鎖され、所属は内野ジムとなっていたが、小島会長とのマンツーマン・トレーニングに変わりはなかった。

WBC世界ライトフライ級王者となっていた金が、1980年1月27日に韓国で天龍選手の挑戦を受ける事を表明。内野会長は、「最後の条件交渉をしている」としながらも、韓国側の報道を否定しなかった。しかし、その数日後事態は急変する。

テレビ朝日が1980年の正月3日に予定していたWBC世界バンタム級王者ルペ・ピントール(メキシコ)に同級8位磯上秀一(辰東)が挑むタイトルマッチが急遽延期となり、番組に穴を開けられないテレビ朝日は、代替カードとして金と中島成雄(ヨネクラ)選手のタイトルマッチを企画。

フライ級でも減量がきついといわれていた中島選手は、世界挑戦のチャンスに「死んでも落とします!」と、ライトフライ級での世界挑戦を決断。韓国へ飛んだ河原木宗勝マッチメイカーは、好条件でチャンピオン側の同意を取り付け気け契約。中島組み易しとみて来日した金だったが、ジョー小泉特別トレーナーとのコンビで過酷な減量を克服し、万全のコンディションでリングに上がった中島選手は、大番狂わせで世界王座奪取に成功。

金が防衛に成功していたならば、次に挑戦のチャンスもあったが、その道を断ち切られた天龍選手は大きく落胆。目標を日本王座19度防衛の日本記録(当時)として、戦い続けることを決める。17度目の防衛戦は1980年2月28日、東京・後楽園ホールのフジテレビ放映のダイヤモンド・グローブで、7位当間嗣正(鉄和京浜)選手との対戦が決まるが、当間選手の挑戦は流れる。

急ぎ、代わりの挑戦者を探したがなかなか決まらない。ようやく決まったのが、フジテレビの窓口を務める三迫ジムの5位友利選手とのダイレクトリマッチ。「親父(小島会長)には友利は再戦を要求して来るだろうが、その前に別のカードを挟んでくれ」と要求していた天龍選手の願いは受け入れられなかった。

そして試合は、3ヶ月前にダウンを奪って圧勝していた相手に、天龍選手は予想を裏切る初回KO負け。もう、燃えられなかったのである。

初代王座に就いて以来5年間護り続けてきた日本王座を明け渡した控え室で、身長145センチの小さな巨人はさびしそうに引退を表明。デビュー戦は本名の伝住数典で登録したが、なぜかコミッションから送られてきた計量通知には天龍数典と記されていた事が縁で、そのまま天龍をリングネームとした、サラリーマン・ボクサーは、良き上司と多くの同僚の応援に支えられたリング人生に別れを告げた。